ノイセコロジーワークショップ/パフォーマンスは、2025年10月26日、札幌文化芸術交流センター(SCARTS)にて開催されました。

これは、SCARTSと北海道大学CoSTEPよって企画されたプログラムあかさかな という、札幌市立高等学校公認・市立高校生が参加する学際的な教育プロジェクトの一環として行われました。

説明

Noisechology (ノイセコロジー) は、言葉遊びによって「eco:環境」を「echo:音」に置き換えた造語です。本ワークショップでは人間活動によって生じる騒音とそれが海洋生態系に及ぼす影響を取り上げました。視点の切り替え用いた実体験を通して、参加者はこの関係性をマッピングしていき、最終的には環境サウンドアートパフォーマンス/ライブインスタレーションへと発展させました。

ワークショップは、二つの主要なパートと一つのライブパフォーマンスで構成されました。

第一部:音 | 科学

このセクションでは、参加者は音という物理現象について学び、その発生・伝播・知覚の仕組みを理解しました。 さらに海洋環境で遭遇する可能性のある音の種類を探求し、水中騒音汚染が海洋生物に及ぼす影響について議論しました。

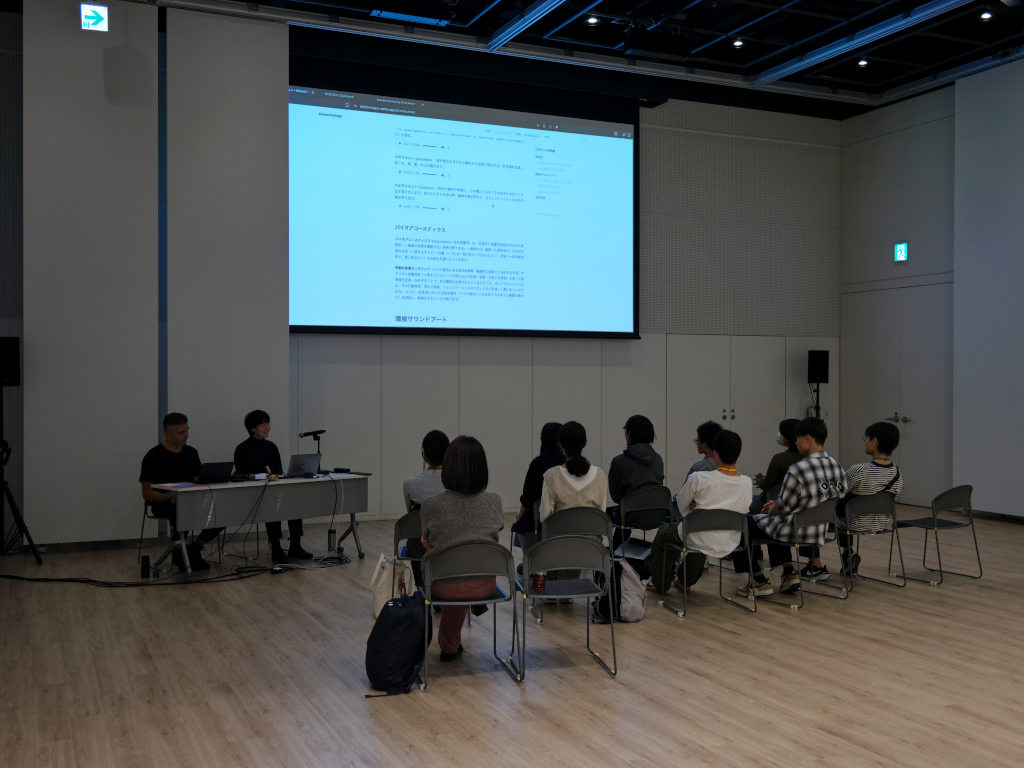

図1:参加者に環境音を紹介する様子。撮影:岡田昌紘。

図1:参加者に環境音を紹介する様子。撮影:岡田昌紘。

第一部の動画リールを再生する

第二部:音 | 芸術

このセクションでは、「注意深く聴くこと」に焦点を当てながら、音のより内省的で個人的な側面を探りました。参加者にとっては、音や音によるコミュニケーションのさまざまな側面を探究し、自らの体験を振り返る機会となりました。

ポーリン・オリヴェロスのSonic Meditations(1971)から引用またはアレンジされた、いくつかのエクササイズや作品が実践されました。

図2:P.オリヴェロスの Environmental Dialogue の1996年改訂版を実践している様子。本作は Deep Listening - A Composer's Sound Practice(2005)に記述されており、もともとは Sonic Meditations(1971)に収録された作品。写真:岡田昌紘。

図2:P.オリヴェロスの Environmental Dialogue の1996年改訂版を実践している様子。本作は Deep Listening - A Composer's Sound Practice(2005)に記述されており、もともとは Sonic Meditations(1971)に収録された作品。写真:岡田昌紘。

図3:スタン・ホフマンによる Sound Cycles(1994)を実践している様子。本作は、P.オリヴェロス著 Deep Listening - A Composer's Sound Practice(2005)に記述されています。写真:岡田昌紘。

図3:スタン・ホフマンによる Sound Cycles(1994)を実践している様子。本作は、P.オリヴェロス著 Deep Listening - A Composer's Sound Practice(2005)に記述されています。写真:岡田昌紘。

第二部の動画リールを再生する

ライブパフォーマンス

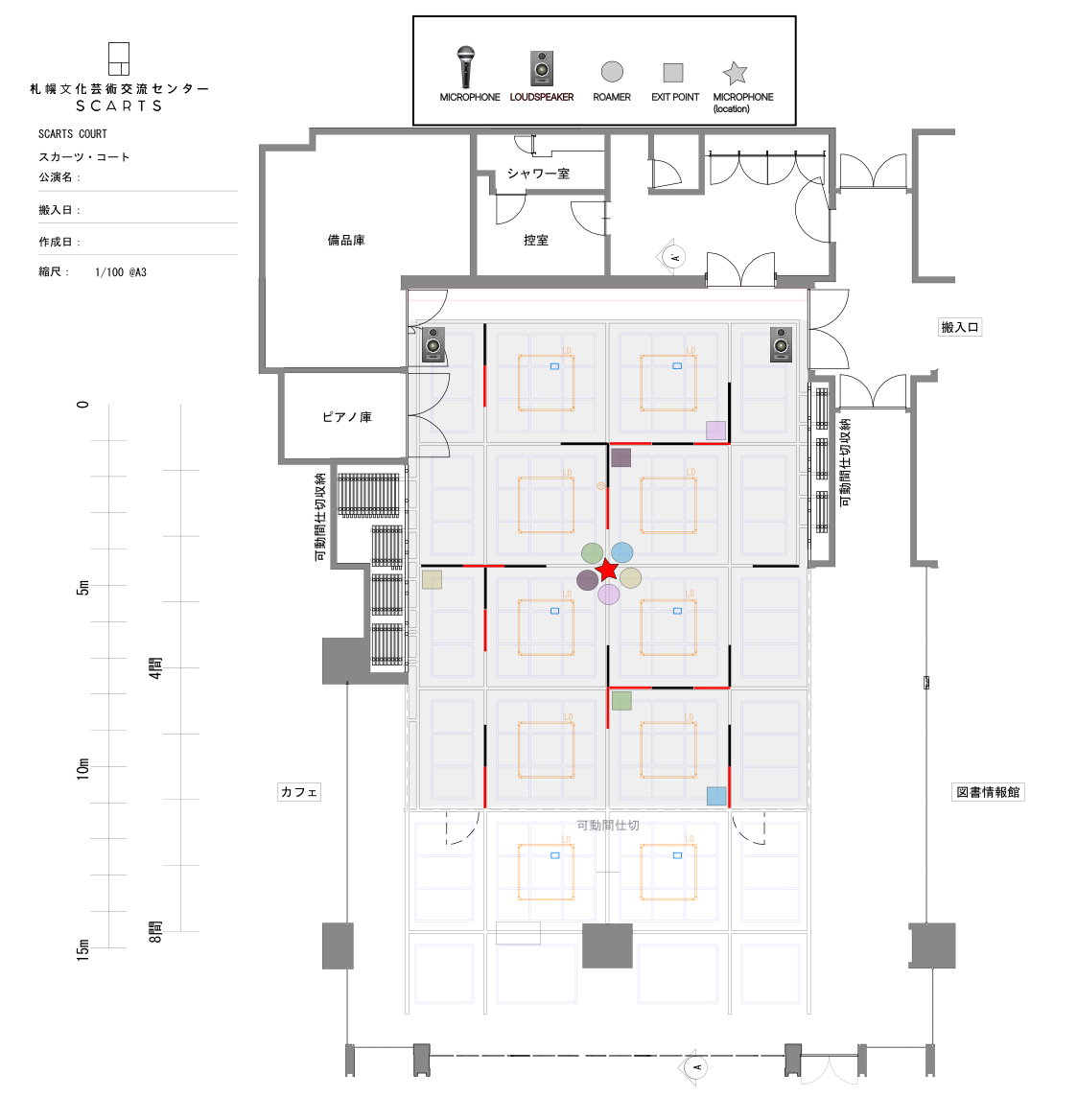

最終公演では、会場全体が迷路のような空間へと再構成されました。

図4:公演のために再構成されたSCARTSコートの様子。写真:岡田昌紘。

図4:公演のために再構成されたSCARTSコートの様子。写真:岡田昌紘。

参加者たちはペアを組み、そのうちの一人が目隠しをして、主に聴覚的な手がかりを頼りにパートナーを探すという試みを行いました。このプロセスは、多くの海洋哺乳類が用いる生物的エコーロケーション(反響定位)の仕組みに着想を得ています。

図5:目隠しをした参加者たちが、迷路の中心に集まる様子。撮影:岡田昌紘。

図5:目隠しをした参加者たちが、迷路の中心に集まる様子。撮影:岡田昌紘。

図6:パフォーマンスのためのSCARTSコート平面図

図6:パフォーマンスのためのSCARTSコート平面図